“三大海洋生物基因組計劃”已完成873個水生物種的測序和分析,基因測序工作對全球貢獻度達28%,占中國貢獻的49%

破譯“藍色基因”,青島解碼海洋未來產業

從70年前發現DNA雙螺旋結構,到20年前繪制人類基因組,基因組學研究一路突飛猛進。時至今日,隨著基因測序工具與技術的不斷進步,基因組學研究已邁入“成熟期”,催生了親子鑒定、精準醫學、基因育種等越來越多的應用場景,基因組學中下游產業得到快速發展。

在基因組學研究領域,擁有天然藍色基因的青島不僅關注“人”,更關注“海洋生物”。今年3月,青島破譯迄今最大動物基因組圖譜——南極磷蝦基因組圖譜,登上國際頂級學術期刊《細胞》封面,引起全球關注。這是青島在該領域的最新代表成果,也是青島海洋生物基因測序能力位居全球第一的佐證。

青島開展基因組學研究,實力為何強?青島解碼生命,為何聚焦“海洋”?青島開展海洋生物基因組學研究,走到了哪一步?青島開展海洋基因組學中下游產業應用,如何引領產業發展方向?

研發生產先進測序儀,不斷拓寬基因測序邊界

今年是DNA雙螺旋結構發現70周年,該發現將生物學研究帶入了分子時代。今年也是人類基因組計劃完成20周年,該計劃完成了人類基因組序列圖繪制,使人類第一次得到了自身全基因組結構和序列的完整訊息。

技術裝備革新,推動基因測序實現里程碑式突破。21世紀初完成的第一張人類基因組圖譜,耗資38億美元,歷時13年。而如今,伴隨著基因測序儀通量的明顯提升以及測序成本的大幅降低,青島每天可以完成超百人的基因組測序,且單個人全基因測序成本可降低至數百元。

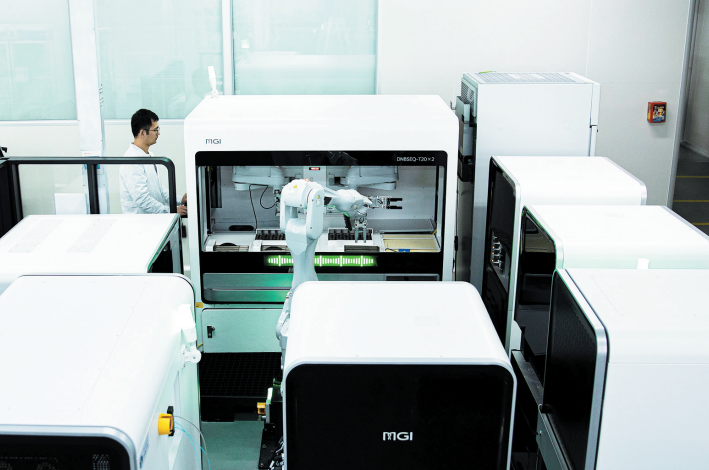

科研人員利用先進基因測序儀開展基因組學研究。

為實現核心工具的自主可控,并不斷降低測序成本,2013年,華大集團收購美國一家測序儀企業,開啟“先利其器”的破冰之路。經過多年探索布局,2016年,華大集團成立深圳華大智造科技股份有限公司(以下簡稱“華大智造”),加快自主研發和量產基因測序儀,并逐漸研制出T系列、G系列、E系列三大系列測序儀產品,打造高、中、低通量全覆蓋的應用生態矩陣。

“2016年以來,華大集團著力打造‘南深圳,北青島’的戰略布局。2017年,華大基因北方中心在青島啟用,青島華大基因研究院同時掛牌。2019年,華大智造子公司青島華大智造成立,開展T系列、E系列相關基因測序儀產品的研發生產。”華大集團山東區域負責人、青島華大基因研究院院長劉俊年介紹,青島華大智造生產的DNBSEQ-Tx系列、DNBSEQ-E系列基因測序儀,不斷拓寬基因測序邊界,為基因組學研究奠定了堅實基礎。

青島華大基因研究院科研人員開展基因組學研究。

在青島華大智造研發生產基地內,可以看到各種型號的基因測序儀。一臺體積巨大的DNBSEQ-Tx系列測序儀,由試劑模塊、存放模塊、光學控制模塊等組成,猶如10臺電腦主機拼成一個方形,而圍聚在中間的機械臂則不停地在不同模塊間轉動、操作,讀取載有組織切片的基因測序芯片信息。這就是超高通量基因測序儀工作時的基本情景。

另外一臺體積較大、被稱為“超級生命計算機”的MGISEQ-T7,外觀像一臺橫過來的三門冰箱。這臺超高通量的基因測序儀,日產出數據達6TB。“一個人的高質量全基因組數據量大約100G,而MGISEQ-T7一天可以測6TB數據,也就是說,該測序儀一天可以測六七十人的全基因組數據。”劉俊年說。

但這并不是基因測序儀的工作極限。今年2月,被譽為“超級測序工廠”的超高通量測序儀DNBSEQ-T20×2發布,再次刷新業內通量和單例成本紀錄,該測序儀每年可完成高達5萬人的全基因組測序(每天超百人)。近日,該測序儀在全球范圍內收獲了首個企業用戶訂單。這意味著,解碼生命的步伐正進一步加快,為基因科技診斷基因病變、服務精準醫學等產業發展提供了更多可能。

三大海洋生物基因組計劃均進入二期實施階段

青島開展基因組學研究,有先進的基因測序儀支撐,更有頂尖的科學家團隊聚攏。

“隨著華大基因北方中心在青島啟用,2017年元旦,我帶領團隊成員來到青島。之后,聚焦海洋微生物、海洋無脊椎動物、海洋脊椎動物,聯合中科院海洋所、中國海洋大學、中國水產科學研究院黃海水產研究所(以下簡稱‘黃海所’)等國內外科研機構發起‘全球海洋微生物基因組計劃’‘萬種軟體動物基因組計劃’‘萬種魚基因組計劃’,海洋生物基因破譯不斷走向深入。”青島華大基因研究院主任科學家范廣益說。

為什么要針對海洋生物開展基因組學研究?在范廣益看來,海洋是世界上最大的生物圈,地球上80%的生命都是在海洋中發現的。海洋中存在最為多樣化、復雜和古老的生命形式,眾多科學難題有望在解碼藍色生命中得到答案。

“當然,獲取海洋生物資源,有時受限于獲取權限,有時受限于工具和成本,比如科考船出海一天就可能耗費十幾萬元,這并不是青島華大基因研究院能夠單獨承擔的。”范廣益坦言,“青島集聚了全國最為雄厚的海洋科研力量,開展海洋生物基因組學研究是其中的一個研究方向,這是在青島能夠建立三大海洋生物基因組計劃的關鍵原因。”

目前,“全球海洋微生物基因組計劃”一期綜合研究內容已經初步完成。范廣益透露,該研究有諸多亮點。比如,生物分類一般包含界、門、綱、目、科、屬、種七個主要級別,他們在研究海洋微生物過程中,發現了一些新的門,這是一個非常重要的成果。此外,發現了一些特殊的海洋微生物基因片段,具備研發抗生素的潛力;還發現了一些海洋微生物含有能夠降解PET塑料的酶,后續可以考慮應用于工業生產。

與海洋微生物不同,海洋無脊椎動物的基因組往往復雜、巨大,因此破譯難度極大。“南極磷蝦就是一個代表。南極磷蝦基因組是迄今最大動物基因組圖譜,約為人類基因組的16倍,且具有高重復的特征。由于其超大且復雜的基因組結構特征,國際上此前一直未能實現破譯。”黃海所研究員邵長偉說,借助于青島華大智造研發生產的先進測序儀器,經多年與青島華大基因研究院聯合攻關,他們最終取得突破,并通過基因解析,揭示了南極磷蝦適應極端環境和群體歷史演化的分子基礎。相關成果今年3月登上《細胞》封面,成為“萬種軟體動物基因組計劃”中的一個最新成果。

相較前兩個計劃,“萬種魚基因組計劃”開始時間最早,成果也最多。例如,研究人員已在《細胞》雜志上發表非洲肺魚基因組的研究成果,從不同角度和不同演化節點揭示了脊椎動物從水生到陸生的演化之謎。范廣益表示,“萬種魚基因組計劃”一期綜合研究也已有初步成果,該研究將在更廣的層面解析海洋物種水陸轉換、器官發育等重大科學問題。“我們發現,把魚的某些基因序列敲除,它的腮就不發育了。后續,我們將不斷研究魚的基因序列與器官發育的關系,為人類某些器官的疾病溯源研究提供基礎借鑒。”范廣益說。

當前,以青島院校為代表的青島力量,已破譯全球多種重要海洋生物基因組,已完成873個水生物種的測序和分析工作。據青島華大基因研究院統計,從測序平臺的先進性、測序物種的數量、測序物種的數據量以及論文發表的數量和水平等角度來看,青島海洋生物基因測序能力位居全球第一,對全球貢獻度達28%,占中國貢獻的49%。

范廣益告訴記者,三大海洋生物基因組計劃分三期共10年進行,一期、二期各3年,三期4年,目前三大海洋生物基因組計劃都已進入二期實施階段。與此同時,他們計劃今年發起“極地海洋生物基因組計劃”倡議,針對極地藻類、微生物、哺乳動物等海洋生物及生態開展研究,揭示更多海洋生物生命奧秘,助力海洋生物資源開發利用。

加快破譯海洋生物密碼,帶動海洋未來產業發展

如果說三大海洋生物基因組計劃當前主要屬于海洋基礎研究,諸多研究成果讓青島在海洋科技界“出圈”,那么,青島開展海洋基因組學中下游產業應用,推動并引領海洋種業發展,則讓青島解碼藍色生命“出圈”又“出彩”。

中國工程院院士、黃海所研究員陳松林帶領團隊利用基因組編輯技術,著力解決半滑舌鰨養殖業中的關鍵問題,帶動產業大幅度提升發展,就是一個范例。

半滑舌鰨是我國特有的名貴海水魚類,自2002年實現人工繁育突破后,迅速成為一種重要的養殖魚類。不過,自然生長狀態下的半滑舌鰨,雄魚生長慢、個體小,一直影響著產業發展。“雄魚為何長不大?其奧妙在哪里?”陳松林回憶說,這是他當時不斷思考的問題。

從分子生物學層面解析半滑舌鰨,陳松林找到了答案。從2009年開始,他帶領團隊經過5年努力率先在國際上完成了半滑舌鰨全基因組測序,這是我國完成全基因組測序的第一種魚類。通過分析和實驗驗證,發現了半滑舌鰨雄魚“長不大”的基因。又經4年摸索研究,最終在2017年攻克關鍵技術,成功敲除“長不大”的基因并將魚苗養大,使雄魚的生長速度提高了4倍以上,創造了讓半滑舌鰨雄魚長到雌魚大小的奇跡,開創了海水養殖魚類基因組編輯育種先河,引領了產業發展。

無獨有偶。中國工程院院士、中國海洋大學教授包振民利用基因組選擇育種技術,推動我國水產生物分子育種技術走上國際前沿,也是一個范例。

基因組選擇育種技術,是將表型選擇變為基因型選擇,不再關注生物的大小、體重等表型特征,而是從基因組水平上分析其性狀,特別是抗病性等,從而實現定制化精準育種,滿足不同養殖環境的需求。近年來,包振民帶領團隊率先建立了貝類分子輔助育種和全基因組選擇育種等分子育種技術體系,育成世界上首個貝類新品種“蓬萊紅”以及“蓬萊紅3號”“海益豐12號”“海大金貝”等多個高產抗逆扇貝新品種,引領了貝類乃至水產育種的發展趨勢。

“我們開發的低成本高通量基因分型技術,已應用于農作物、畜禽動物、水產生物等物種的遺傳分析,被160多位國際著名學者評價為‘水產分子育種的重大改進和首選技術’。”包振民說。

這些成果突破,依靠海洋科技支撐,也得益于海洋生物種質資源的收集保藏能力。在黃海所,我國規模最大的海洋漁業生物種質資源庫建成運行。走進這座資源庫,可以看到海洋漁業生物基因資源庫、細胞資源庫、微生物資源庫、活體資源庫、群體資源庫。科研人員把半滑舌鰨等海洋漁業生物從基因到群體“成體系”保存,并持續開展開發利用工作。在中國海洋大學,科研人員完成多種貝類的精細基因組圖譜繪制,建立了全球最大、種類最多的基因組綜合數據庫,使我國成為掌握貝類基因資源最多的國家。

國家海洋漁業生物種質資源庫已建成運行。

保藏、研究能力還將繼續增強。在華大基因北方中心,以“三庫三平臺一中心”為核心的國家海洋基因庫(籌)已全面投入運營,海洋生物樣本儲量達20余萬份,數據存儲達1.5PB,是全球最大的綜合性海洋基因庫。在加快“去籌”的同時,今年將完成馬里亞納海溝環境與生態項目2000余份深海環境樣本測序分析工作,累計產出150TB極端生命數據,完成深海生命數據庫升級;2022年,自然資源部國家深海基因庫、國家深海大數據中心、國家深海標本樣品館等國家深海“三大平臺”在青島啟動建設,目前已作為“蛟龍探海二期”內容納入國家重大工程項目清單。三大平臺的建設,將促進青島加快形成深海生物資源采探、保藏分析、基因提取和數據服務的全鏈條技術保障能力,帶動深海開發、基因技術等海洋未來產業發展。

一邊保存,一邊開展基因測序、研究,一邊開展基因編輯、應用,青島正走在海洋生物資源“存讀寫”的前沿陣地,加快破譯更多海洋生物密碼,更好造福人類健康和產業發展。(青島日報/觀海新聞記者 李勛祥)

青島日報2023年5月16日3版