近日,重點實驗室國際環境科學領域頂級期刊Environmental Science & Technology(影響因子7.864)在線發表了題為“Nontarget Screening and Toxicity Evaluation of Diol Esters of Okadaic Acid and Dinophysistoxins Reveal Intraspecies Difference ofProrocentrum lima”的研究論文。該研究利用基于分子網絡的高分辨質譜技術分析了5株來自黃海和南海的利瑪原甲藻的產毒輪廓,鑒定出除游離態毒素外的20余種大田軟海綿酸及鰭藻毒素-1的酯化態衍生物,并通過急性毒性實驗初步證實酯化態毒素的高毒性,為近海利瑪原甲藻風險的種間差異、區域表征及風險防控等研究提供了技術和理論支持。

利瑪原甲藻在全球海域內廣泛分布,是典型的大田軟海綿酸類毒素產毒藻,經雙殼貝類通過濾食作用攝入后,毒素會富集在貝類體內,或通過食物鏈進一步富集在其他水產動物體內,若消費者食用含有此類毒藻污染的水產品后,會出現惡心嘔吐、腹瀉腹痛等中毒癥狀。對比國際已報道的多株利瑪原甲藻研究發現不同來源的利瑪原甲藻毒素產量和形態構成存在顯著差別,但針對酯化態毒素的分離鑒定和毒性研究較少。隨著全球氣候變化和人類活動對海洋環境的不斷影響,利瑪原甲藻存在分布區域擴大和暴發頻率增加的趨勢,嚴重威脅水產品質量安全。

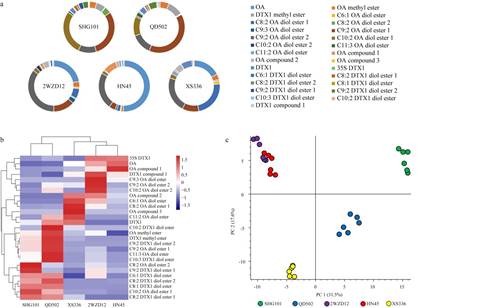

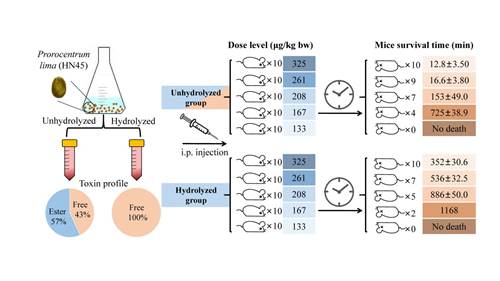

論文研究發現分布于我國黃海和南海的利瑪原甲藻毒素產量和種類在游離態毒素產量/比率、酯化態毒素組成及各組分相對含量比率等方面的差異顯著,表明利瑪原甲藻產毒輪廓可應用于藻種溯源。本研究共鑒定出24種相關毒素的酯化態衍生物和1種鰭藻毒素-1的同分異構體,其中15種酯化態毒素為首次分離鑒定。此外,通過急性毒性實驗初步證實酯化態毒素毒性高于游離態毒素。本研究對利瑪原甲藻產毒輪廓及毒性的分析,為后續深入研究利瑪原甲藻產毒機理奠定了重要基礎,同時也為食品安全主管部門強化貝類毒素風險的監控提供了技術支撐。

重點實驗室吳海燕和陳佳琦為論文共同第一作者,譚志軍研究員為論文通訊作者。該研究得到了國家重點研發計劃“典型水產生物毒素形成機制及預警技術”(2017YFC1600701)和國家自然科學基金項目(41806138)等項目資助。全文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.0c03691。

圖1來自黃海的2株和南海的3株利瑪原甲藻的產毒輪廓(a)、層次聚類分析(b)和主成分分析結果(c)

圖2小鼠急性毒性評價實驗方法與結果