2021年,中國水產科學研究院黃海水產研究所深入貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會精神和習近平總書記關于科技創新的重要指示精神,堅持“四個面向”,激發創新創造活力,加快部署組織關鍵核心技術攻關,在漁業資源與生態環境、種子工程與健康養殖、水產加工與質量安全等領域取得了一系列新成果和新突破,為推進漁業綠色高質量發展作出了重要貢獻。

經所屬各科研部門推薦和專家評選,共遴選出12項重要科研進展,其中2項入選中國水產科學研究院2021年度科研重大進展。

入選中國水產科學研究院院級科研重大進展成果兩項

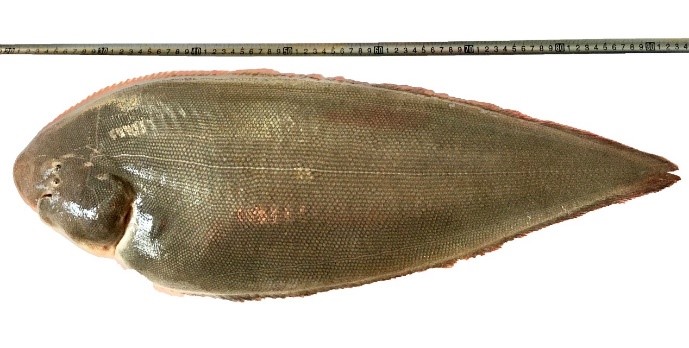

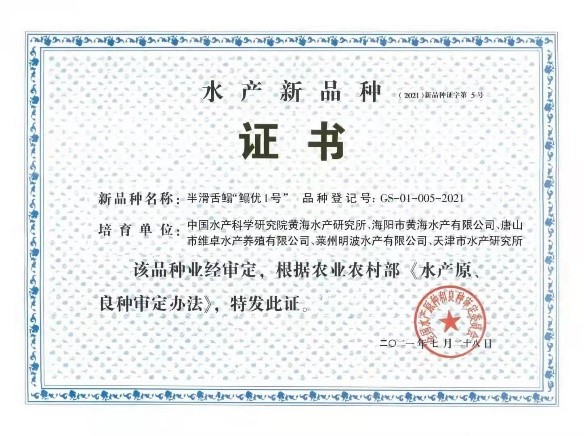

1.創建鲆鰨魚類高效分子育種技術與產業化應用

黃海水產研究所海水魚類基因組學及分子育種技術創新團隊系統開展了鲆鰨魚類變態發育、性別分化及抗病等性狀的遺傳基礎及分子育種技術等研究,推動了我國海水魚類種業科技進步和產業良性發展。

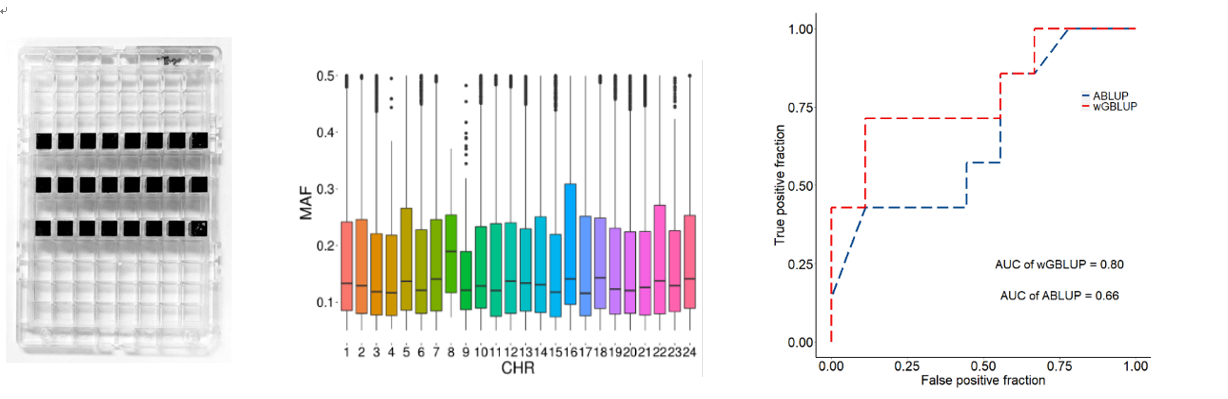

該研究研發了鲆鰨魚類高效分子育種技術,利用全基因組重測序等建立了基于Bayes C和GBLUP估算基因組育種值GEBV方法,研制出我國魚類首款抗病育種基因芯片—魚芯1號,創建了我國魚類抗病基因組選擇育種技術,解決了我國海水魚類缺乏抗病基因組育種技術的問題;結合抗病基因組選擇育種技術和家系選育技術,培育出半滑舌鰨“鰨優1號”新品種,與未經選育的半滑舌鰨相比,抗哈維氏弧菌能力平均提高30.9%,18月齡魚體重平均提高17.7%,養殖成活率平均提高15.7%。

相關成果除獲得2020-2021年度神農中華農業科技獎一等獎外,2021年還新獲批半滑舌鰨抗病速生“鰨優1號”新品種。

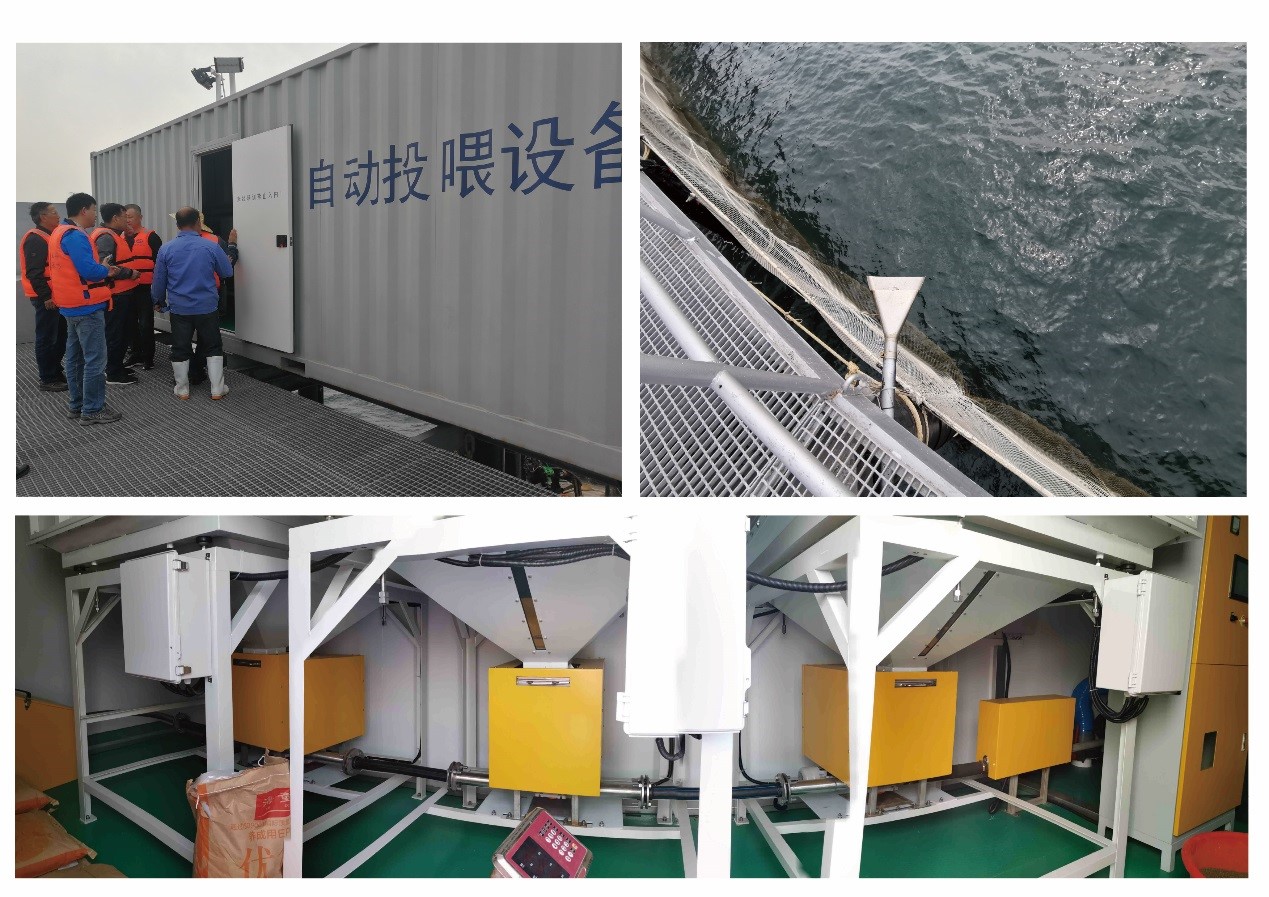

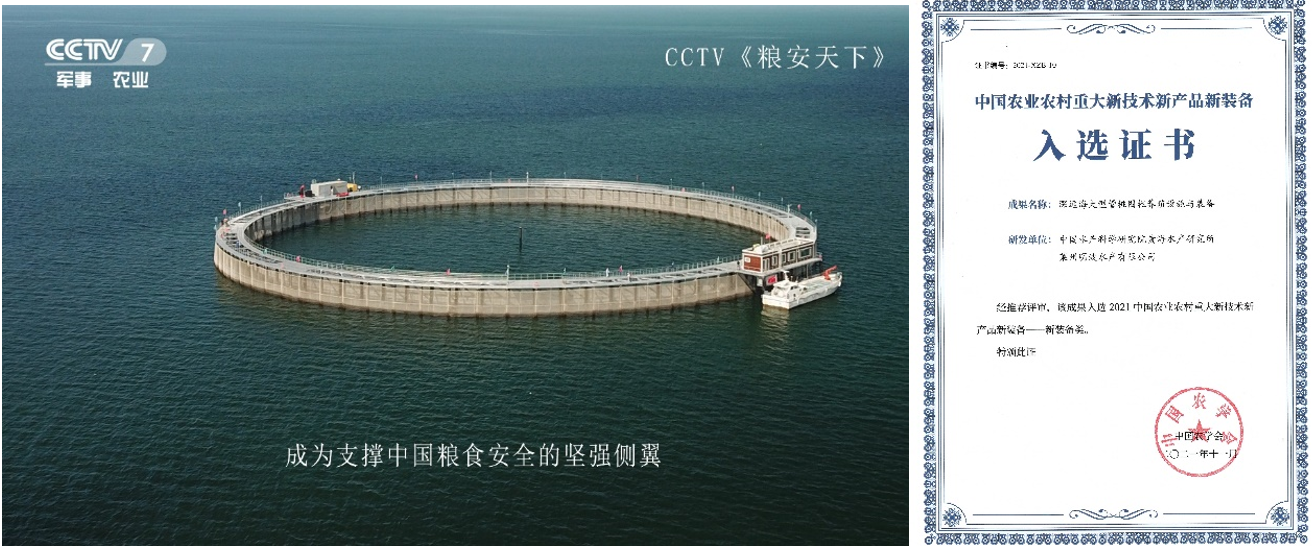

2.研創深遠海大型管樁圍欄養殖設施裝備

黃海水產研究所陸海接力養殖創新團隊與萊州明波水產有限公司聯合攻關,針對黃渤海區遠海開放海域特殊的海況條件及養殖設施大型化與智能化發展需求,研創出深遠海大型管樁圍欄養殖設施與裝備,適合我國大陸架走勢平緩的海域和我國特有的多種經濟魚類養殖。

該研究先后突破了大型圍欄鋼樁防腐處理、海上打樁精準定位、側網與海底防逃固定、網衣與鋼樁安全裝配、水上平臺構建及主體設施安全性數值計算等關鍵技術,在萊州灣遠海開放海域建成圈養水體達16萬立方米的大型管樁圍欄1座,配套研發了魚苗轉運投放、飼料精準投喂、成魚起捕收獲和物聯網監控等設施裝備,實現了大型圍欄養殖的自動化與智能化操控管理;構建了斑石鯛、黃條鰤、許氏平鮋、半滑舌鰨和梭魚等魚類生態混養和陸海接力養殖方式。大型圍欄養殖設施圈養水體可達2-20萬立方米,一個養殖周期產量200-2000噸,產值1000萬元-1億元,養殖經濟效益突出。相關研究成果入選2021年度中國農業農村重大新技術新產品新裝備。

入選黃海水產研究所所級科研重大進展十項

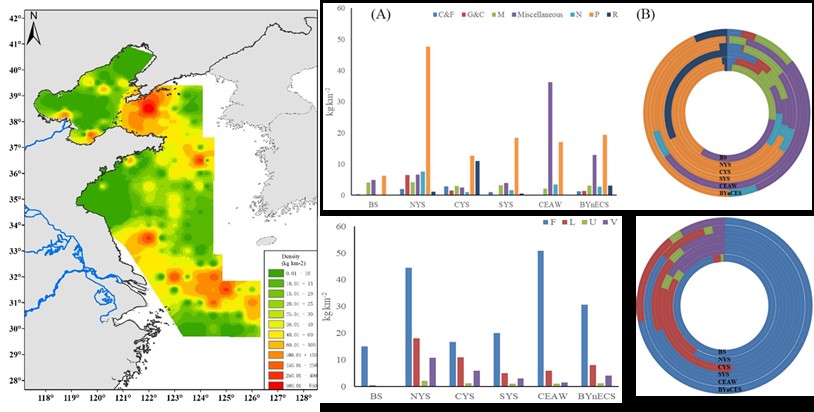

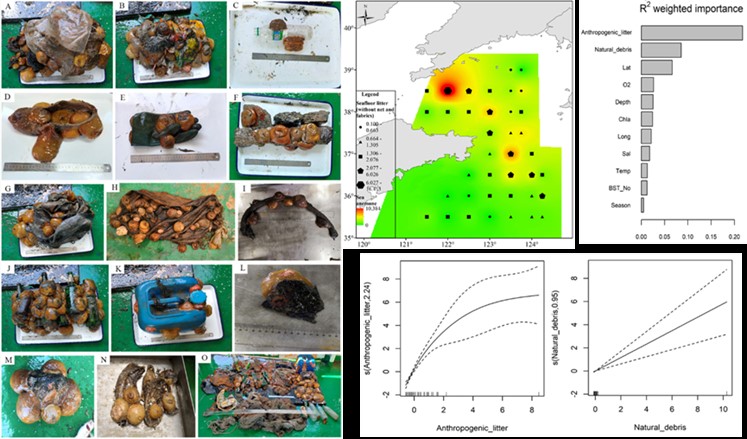

1.闡釋了海底垃圾對底棲漁業生態系統的影響

海洋垃圾污染及其對生態系統的影響已成為全球關注的熱點,海底垃圾的密度、分布可以反映海洋垃圾的實際狀態。受觀測手段、成本、研究方法等條件限制,對于海底垃圾的大規模調查往往難以進行,海底垃圾與底棲生物的相互作用過程更是難以觀測。

黃海水產研究所黃渤海漁業資源與生態創新團隊應用漁業資源底拖網對黃渤海及東海北部海底垃圾開展了調查,定量研究了不同海域海底垃圾密度、類型、來源、分布特征與規律,確定了塑料是海底垃圾的主要類型,北黃海是海底垃圾熱點區域。以須毛高齡細指海葵(Metridium senile fimbriatum)為模式物種,通過現場觀測和統計模型等方法,評估了海底垃圾對于須毛高齡細指海葵分布的影響,闡釋了海底垃圾的廣泛分布為海葵的生長、繁殖提供了“天然的棲息地”,并且為海葵的區域性擴散提供了“可移動的載體”,為海葵的爆發提供了有利的條件,進而對底棲漁業生態系統造成影響。本研究提升了對海底垃圾與底棲生物作用機制及生態風險的科學認知,也為我國海洋垃圾綜合防治和全球海洋垃圾治理重要提供科學支撐。相關研究結果發表于Marine Pollution Bulletin和Science of Total Environment,并入選國家自然基金委資助重要研究成果。

黃渤海及東海北部海底垃圾的時空分布

海底垃圾引發海葵爆發改變海洋底棲生態系統

2.解析了南極磷蝦漁場變動的資源環境驅動機制

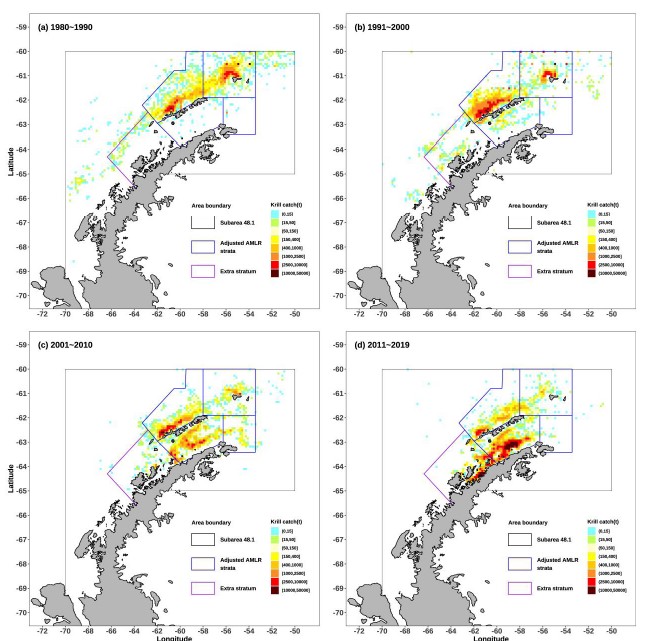

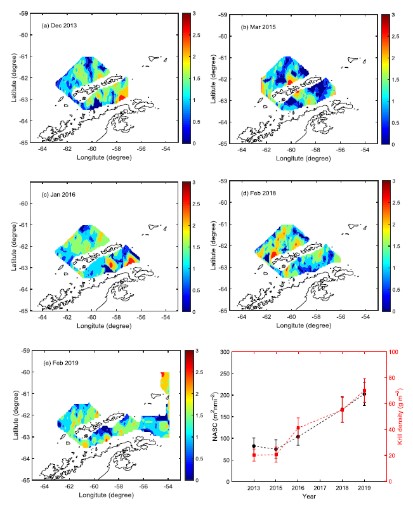

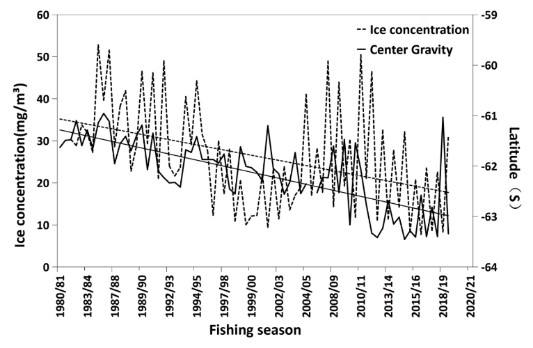

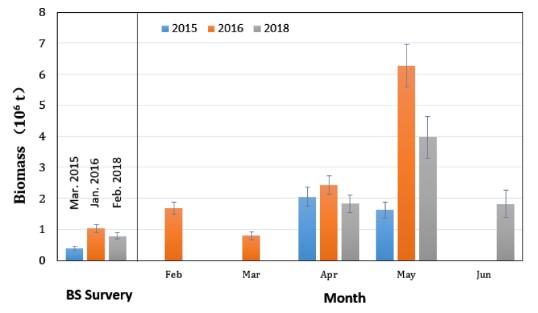

全球氣候變化背景下,南極磷蝦漁業逐漸向島嶼近岸收縮并呈現局地集中的趨勢,國際上對漁業過度集中可能造成局地企鵝、海豹和須鯨等高營養級生物攝食需求的擔憂日益增強。黃海水產研究所極地漁業資源開發利用創新團隊通過對海冰、漁業和聲學數據的綜合分析,發現近40年南極半島海域磷蝦漁業重心緯向分布與海冰覆蓋度年際變化趨勢基本一致;證實磷蝦資源分布具有高度集中及顯著季節/年際變化特征,指出磷蝦漁場收縮與集中是其對磷蝦分布特征認知能力提升的自然反應;揭示局地捕撈熱區內的磷蝦生物量在冬初明顯高于甚至數倍于捕食者對磷蝦需求最高的夏季,表明磷蝦漁業沒有對當地磷蝦種群或捕食者對其生物量需求造成影響。研究成果提交至南極海洋生物資源養護科學委員會及其科學工作組獲得認可,為南極磷蝦新漁業管理措施的制定提供了重要的基礎科學依據。

南極磷蝦漁業分布年代際變化

南極磷蝦資源分布年際變化

南極半島海域海冰覆蓋度年際變化

漁業熱區南極磷蝦生物量季節變化

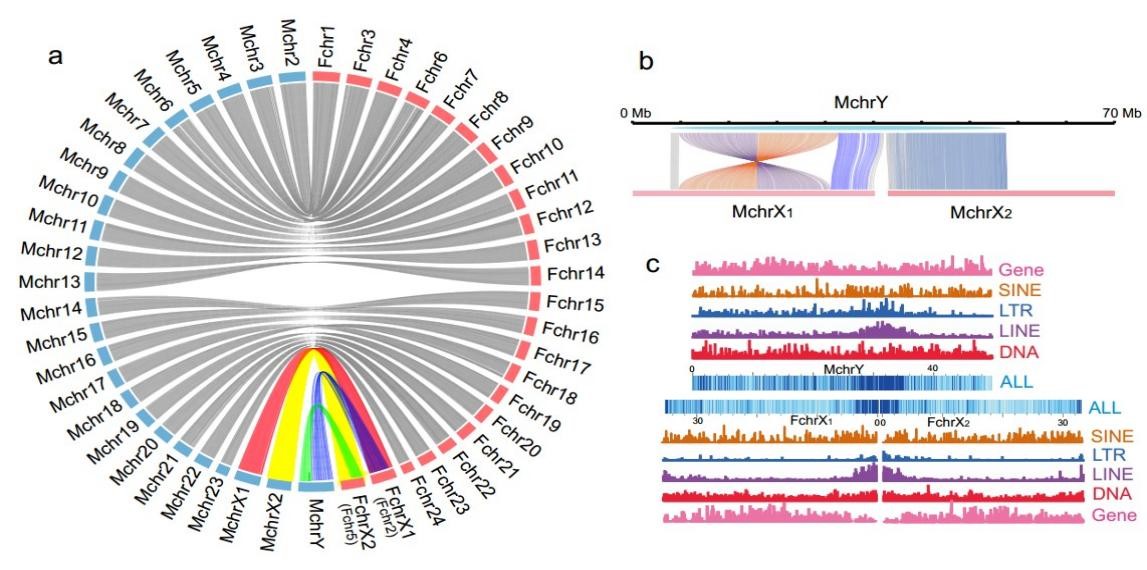

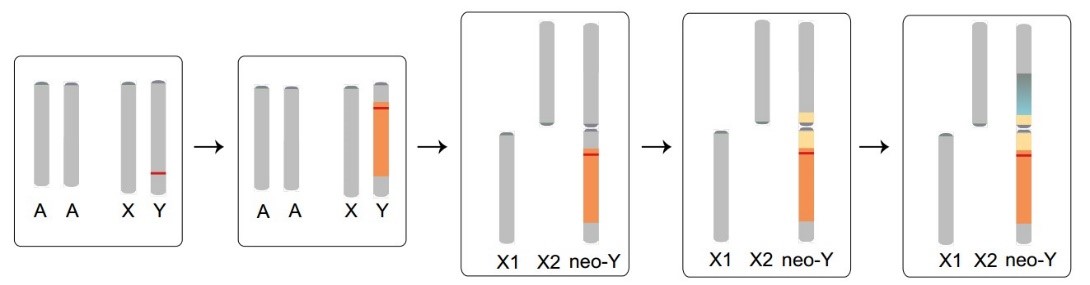

3.斑石鯛Y染色體起源與進化研究取得重要進展

斑石鯛是我國新興的重要海水養殖魚類,具有復性染色體特征,其雌魚具有22對常染色體和X1X1X2X2性染色體,而雄魚則具有22對常染色體和X1X2 Y性染色體,是研究魚類性染色體起源與進化的理想材料。黃海水產研究所海水魚類基因組學及分子育種技術創新團隊結合BGI-500、Nanopore、PacBio和Hi-C等技術,率先完成斑石鯛雌魚和雄魚染色體水平基因組精細圖譜繪制。利用三代和重測序數據獲得單倍型信息,將斑石鯛Y染色體非同源重組區進行精確組裝。結構分析表明Y染色體上存在一個約23.5 Mb的倒位,推測其在性別決定基因的產生和性染色體的進化過程中發揮重要作用。

該研究推演了新Y(neo-Y)性染色體的起源與進化軌跡。進化分析表明,Y染色體上新融合進來的部分在融合后才產生重組抑制,推斷neo-Y的形成是原始的Y染色體與一條常染色體融合而來。同時揭示了精巢和卵巢發育過程中性染色體基因的時空表達特征,鑒定了性染色體上性腺發育相關重要基因。斑石鯛neo-Y和X染色體的高質量組裝,為理解復性染色體魚類性別決定機制和性染色的進化提供了寶貴的遺傳資源。研究結果發表于Molecular Biology and Evolution。

斑石鯛(Oplegnathus punctatus)

斑石鯛雌、雄個體染色體水平基因組組裝

斑石鯛新Y染色體的進化模型

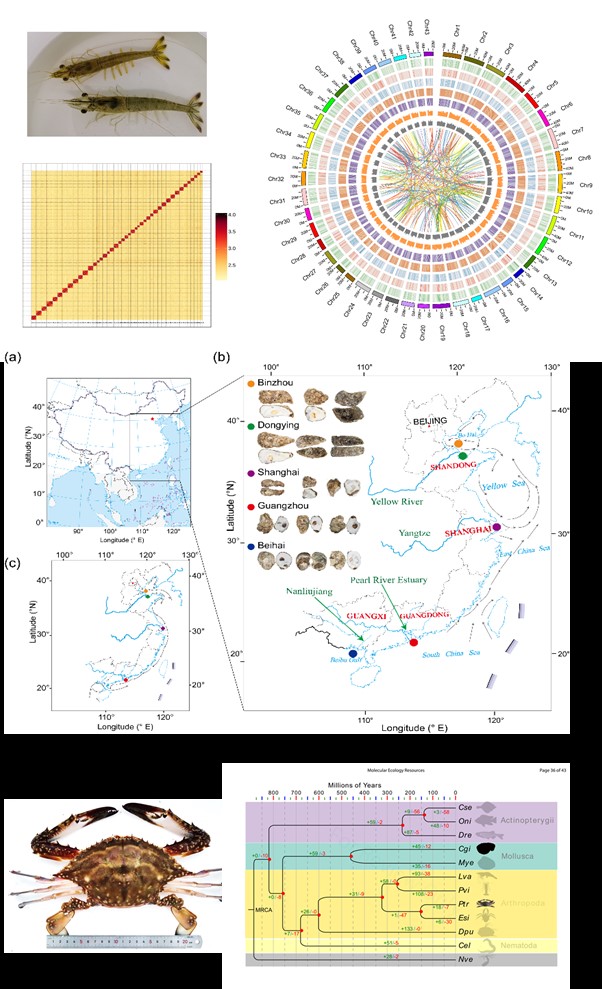

4.繪制了重要海水經濟物種基因組精細圖譜

針對我國重要海水經濟物種基因組背景不清,重要經濟性狀解析不足,嚴重制約了良種培育效率等現狀,黃海水產研究所海水池塘生態養殖創新團隊、貝類種質資源與育種科研團隊繪制了中國對蝦、近江牡蠣和三疣梭子蟹染色體級高質量基因組。中國對蝦基因組大小為1.47 Gb,contig N50為472.84 Kb,其基因組連續性和完整性在經濟甲殼類物種中處于先進水平,發現中國對蝦基因組中與病毒感染相關的基因家族顯著收縮,且生長、視覺和行為等相關基因在選育過程中受到了人工選擇;近江牡蠣基因組大小為662.9 Mb,contig N50達到5.9 Mb,明確了我國近江牡蠣河口群體遺傳結構,明顯分為北方群體、中部群體和南方群體;三疣梭子蟹基因組大小為1.2 Gb,contig N50為108.7 Kb,率先將三疣梭子蟹性別決定區域精確定位于基因組的2個contig中,并從中發掘到1個性別決定關鍵候選基因。相關研究成果發表在Molecular Ecology Resources。

中國對蝦、近江牡蠣和三疣梭子蟹基因組圖譜繪制及分析

5.黃渤海區大宗水產養殖種質資源家底基本摸清

水產養殖種質資源作為農業生物種質資源的重要組成部分,是推動漁業科技原始創新和水產養殖業高質量發展必備的物質基礎。依托國家海洋漁業生物種質資源庫,黃海水產研究所多個團隊承擔了第一次全國水產養殖種質資源黃渤海區調查工作。

自8月下旬起,調查組先后赴包括遼寧、河北、山東、江蘇和天津四省一市在內的黃渤海主養區,克服時間短、任務重、出行受新冠肺炎疫情影響等困難,順利完成了17個大宗水產養殖物種的系統調查。調查點覆蓋了國家遺傳育種中心,國家級原良種場,省級原良種場,龍頭企業等共計116個。保存活體資源5020份,標本資源393份,基因資源1970份,細胞資源410份,共計7793份遺傳材料。基本摸清了黃渤海區大宗水產養殖品種的“家底”,為黃渤海水產養殖種質資源的開發利用奠定了基礎。調查工作得到各省市漁業主管部門、科研院所以及各調查點的大力支持,受到社會各界的廣泛關注。

黃渤海區水產種質資源調查

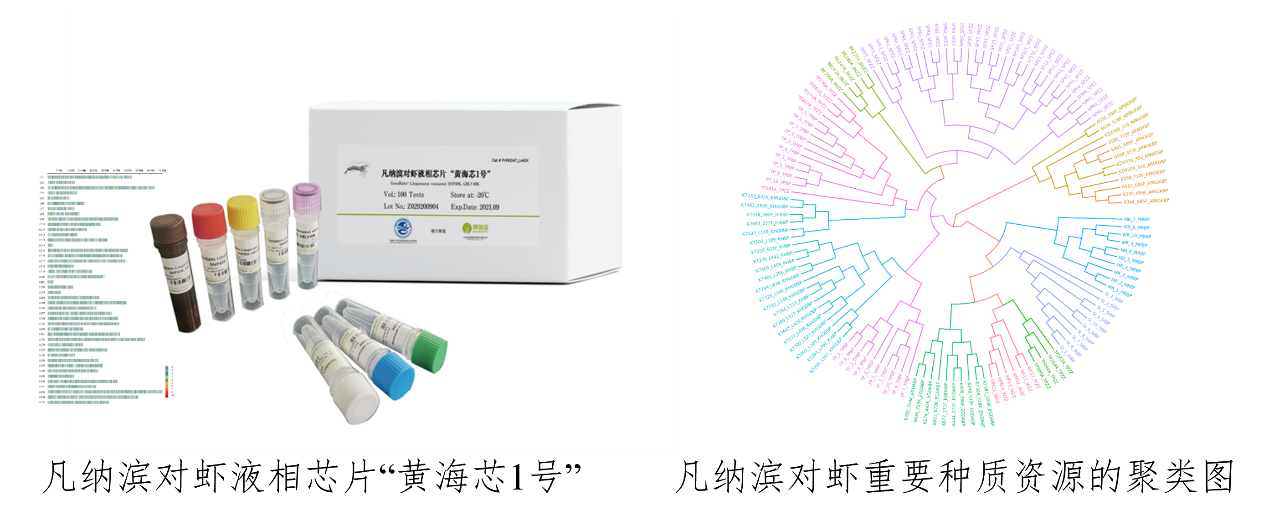

6.研制出凡納濱對蝦育種基因芯片“黃海芯1號”和半滑舌鰨“鰨芯1號”

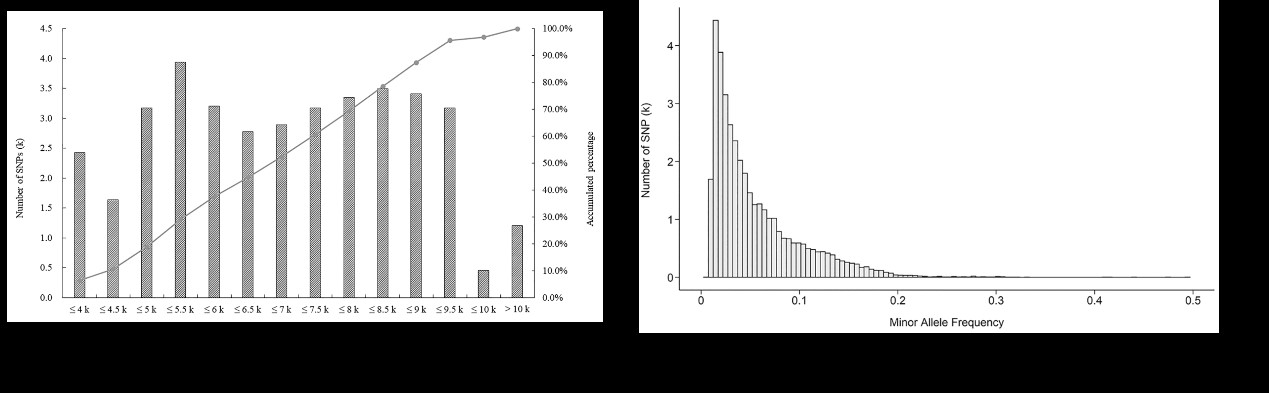

基因芯片是提升育種效率、培育抗病、抗逆及優質新品種的重要分子工具。近年來,針對對蝦和半滑舌鰨基因組育種缺乏低成本、高通量的基因芯片現狀,黃海水產研究所對蝦遺傳育種創新團隊和魚類種質資源與分子育種創新團隊分別研制出凡納濱對蝦55K SNP基因芯片“黃海芯1號”和半滑舌鰨38K基因芯片“鰨芯1號”。

對蝦遺傳育種創新團隊通過對世界上重要對蝦養殖群體和品系進行了全基因組重測序,獲得6百萬個有效SNP標記,經過整合WSSV抗性、氨氮耐受性、飼料轉化效率等相關SNP位點,選留56214個標記并構建了液相芯片。經測試,準確性比傳統BLUP方法提高了29%-91%。與石家莊博瑞迪生物技術有限公司聯合開展育種技術服務為凡納濱對蝦親緣關系鑒定、遺傳多樣性分析和多性狀選育提供了重要工具,對進一步推動對蝦種業的快速發展將起到重要作用。

魚類種質資源與分子育種創新團隊在前期完成1000多個半滑舌鰨個體全基因組重測序的基礎上,自主設計了SNP位點篩選策略,整合了抗哈維氏弧病、生長等性狀相關位點,選取38295個SNP,聯合Affymetrix公司研制了基因芯片“鰨芯1號”,建立了基于基因芯片的半滑舌鰨抗病基因組選擇育種技術,并應用于抗細菌病良種選育,為抗病良種培育提供了技術支撐。相關成果在Genomics發表。

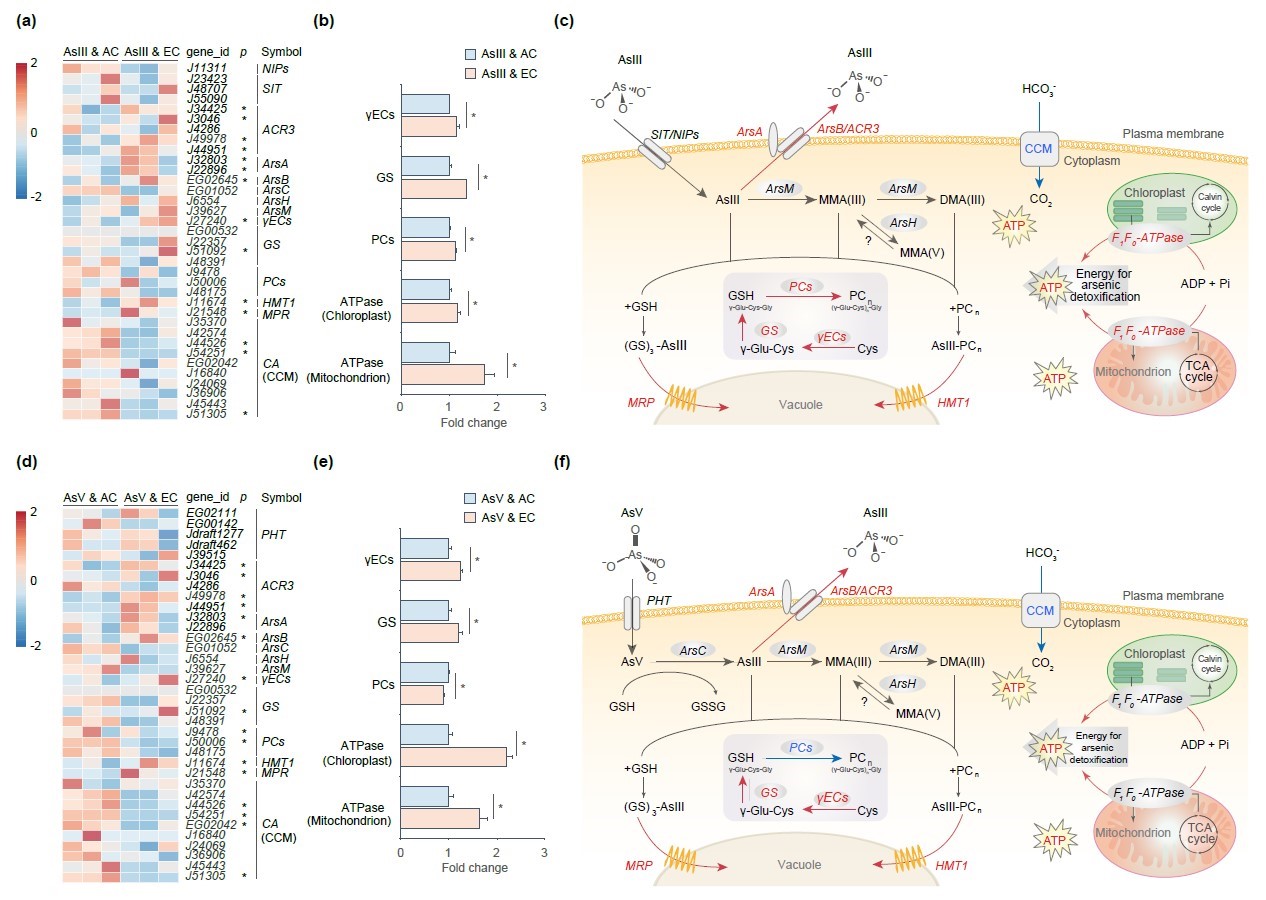

7.海洋酸化下典型硅藻砷代謝演變趨勢與機制

浮游植物是海洋初級生產力的重要貢獻者,也是元素生物地球化學循環不可或缺的承載者。硅藻約占海洋初級生產力的40%,元素富集特征明顯,其應對CO2水平升高的代謝變化勢必對海洋生態系統元素生物地球化學循環產生重要影響。黃海水產研究所藻類種質資源與育種團隊采用多學科交叉技術手段,從不同時空角度探究了三角褐指藻(Phaeodactylum tricornutum)、假微型海鏈藻(Thalassiosira pseudonana)和牟氏角毛藻(Chaetoceros mulleri)三種典型浮游硅藻對砷的耐受能力和代謝調控機制。結果顯示,海水酸化條件下硅藻砷累積效率顯著降低,在食物鏈中對砷的傳遞作用亦顯著下降;酸化加快了細胞內砷的隔離和外排進程,從而增強了硅藻對砷的耐受性。研究成果為系統認知氣候變化下海洋生物砷代謝機制奠定基礎,也為評估未來海洋生態系統砷生物地球化學循環的演變趨勢與生態效應提供理論依據。相關研究成果在ISME JOURNAL發表。

長期酸化條件下硅藻無機砷代謝調控機制

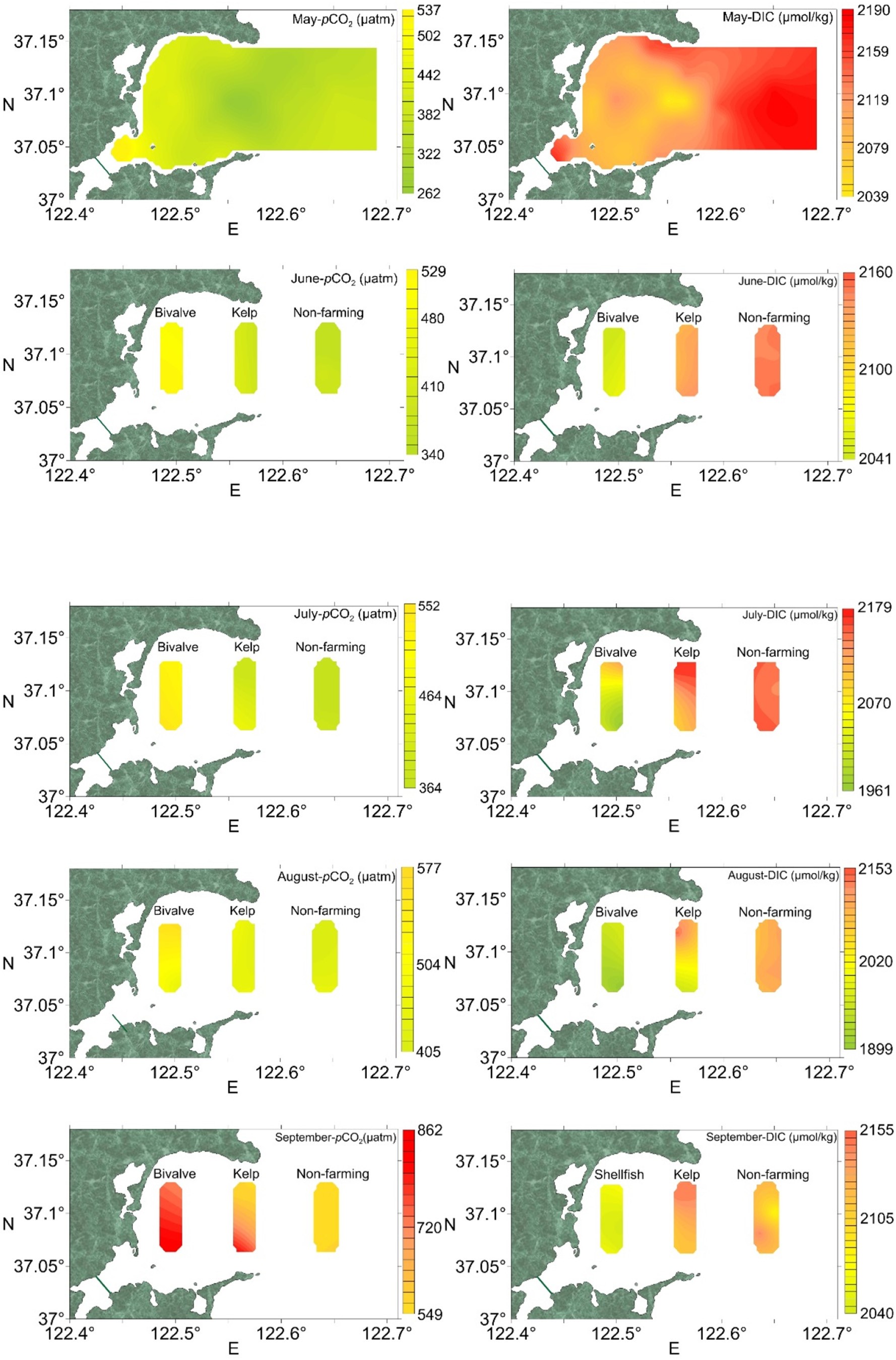

8.創新近海養殖新生產模式并解析了碳匯功能

在近海養殖受空間約束日趨加劇的背景下,如何實現有限空間養殖生產效率的進一步提升是亟需解決的產業問題。黃海水產研究所近海生態養殖創新團隊通過構建耦合水動力模型、養殖生物個體生長模型、生物地球化學模型的生態系統動力學模型,解析了不同養殖方案的生產效率及生態系統的動態反饋,在此基礎上,規范了海帶、牡蠣、海參等不同營養級生物功能群的適宜養殖密度,研發了兼具錨定、人工魚礁等多種功能的生態砣體,創建了筏式、底播有機結合的淺海養殖新生產模式,綜合經濟效益提升了40%以上;此外,從生態系統水平上闡明了養殖貝藻類的協同作用對碳元素生物地球化學循環的影響及其碳匯功能。研究成果為推動近海養殖業的綠色高質量發展、助力國家“碳中和”目標的實現提供了技術支撐。相關成果發表在國際權威期刊Science of the Total Environment、Aquaculture Environment Interactions,完成行業標準2項(SC/T 2111-2021,SC/T 2106-2021),入選農業農村減排固碳十大技術模式。

5-9月桑溝灣不同養殖區(貝類和海帶養殖區)和灣外(非養殖區)的表層海水的pCO2(μatm)和溶解無機碳(DIC)(μmol·kg-1)的等值線圖。

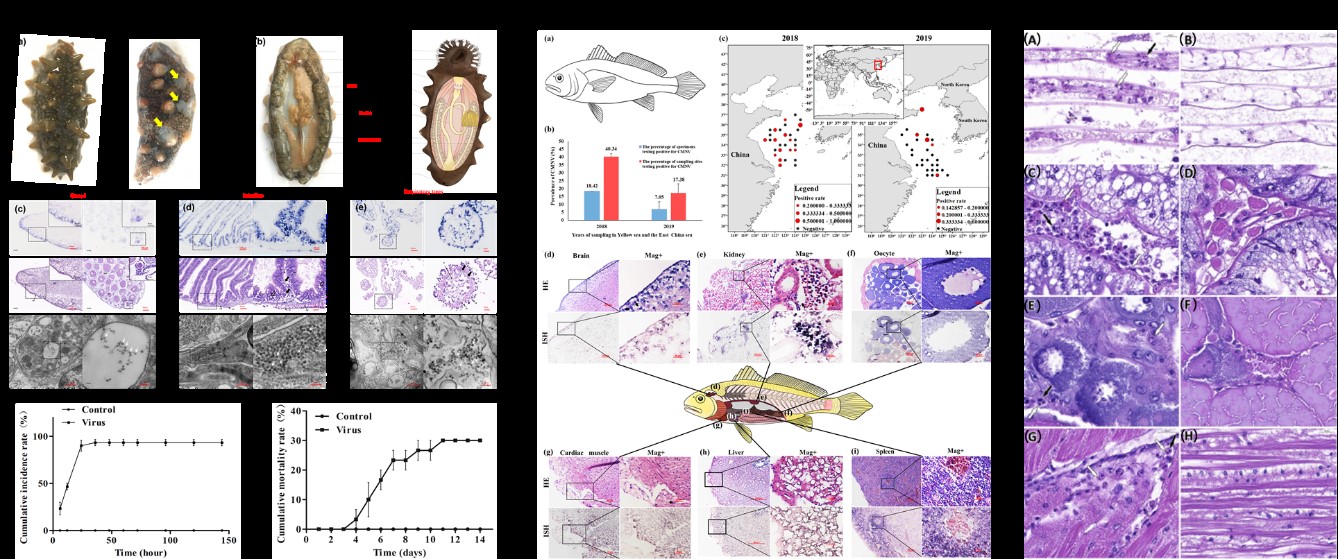

9.研究揭示蝦類病原在水產動物中跨種傳播的危害風險

通常來說,病毒具有強烈的宿主專一性和嚴格的物種屏障,這種專一性和物種屏障是由病毒基因、蛋白質與宿主之間一系列復雜的相互作用決定的。隨著環境壓力變化、病毒自身變異和物種進化,極少數病毒顯示出在不同物種間跨種傳播的能力,并引起嚴重的危害風險。

黃海水產研究所甲殼類流行病學與疫病防控創新團隊研究發現,蝦類偷死野田村病毒(CMNV)可跨物種自然感染刺參(Apostichopus japonicus)、斑馬魚(Danio rerio)和小黃魚(Larimichthys polyactis),十足目虹彩病毒(DIV1)可自然或人工感染三疣梭子蟹。CMNV感染會導致刺參腸道、呼吸樹及性腺等器官發生核固縮、空泡化等組織病變,對養殖刺參具有較強的致病性;CMNV在自然條件下能感染斑馬魚、小黃魚并引起染病個體肝臟、腎臟、脾臟、心臟和卵巢等器官出現較嚴重的病理損傷。DIV1可自然感染三疣梭子蟹,染病個體活力下降、反應遲緩、厭食。CMNV和DIV1作為養殖甲殼類新發疫病病原,已分別被亞太水產養殖中心網絡(NACA)和世界動物衛生組織(OIE)收錄為需通報的甲殼動物疫病病原,它們展現的跨物種感染能力提示其危害范圍可能會進一步擴大,危害我國和全球水產養殖業。研究成果共發表1區SCI論文4篇,二區SCI論文2篇。

蝦類病原CMNV和DIV1的跨物種感染與傳播

A.CMNV感染刺參及其致病力;B.CMNV感染小黃魚及其生態風險;C.DIV1感染三疣梭子蟹的組織病理變化。

10.水產品質量安全關鍵標準創制實現新突破

水產品質量安全是“現代漁業綠色高質量發展”與“健康中國”等的融匯點,也是漁業領域在科技創新“面向人民生命健康”最直接的體現。黃海水產研究所水產品質量安全風險評估與標準研究團隊、水產品質量安全檢測與評價技術團隊緊密追蹤行業需求,致力于打通科研成果與行業應用之間的最后環節,用標準/標準樣品引導行業規范發展。創制了冷凍水產品包冰技術規范,創建了海參、凍蝦仁、活鮑等產品品質評價與等級劃分的關鍵技術,創立了水產品中四環素類、青霉素類、硝基呋喃類代謝物、磺胺類、沙星類、喹諾酮類等多種藥殘檢測的高靈敏檢測技術;聚焦行業急需的典型生物毒素類、食源性病毒、表征成分等,創新開發標準樣品;主導制定了我國水產領域首項國際標準ISO 23855:2021《冷凍魚糜》,為全球范圍內評判冷凍魚糜產品品質的唯一國際標準,實現了我國水產標準在國際標準領域從采標、參與制定到牽頭制定的跨越。

圍繞上述關鍵技術創新,2021年發布國際標準1項、國家標準6項、國家標準樣品1項、行業標準1項,榮獲國家科技進步獎二等獎1項(排名3)。相關成果成為規范企業的生產行為、加強水產品市場監管和公平貿易的依據;對促進產業技術升級、提升水產品質量安全水平,以及加強我國水產品藥物殘留監控、開展水產品質量安全風險評估和應對國際綠色貿易壁壘提供了技術法規保障。