日前,中國水產學會和中國漁業協會聯合組織開展的改革開放40周年漁業重大科技成果與突出貢獻人物發布最終評選結果。黃海水產研究所對蝦工廠化全人工育苗技術研究,鳀魚資源、漁場調查及鳀魚變水層拖網捕撈技術研究,大菱鲆的引種和苗種生產技術的研究,海灣系統養殖容量與規模化健康養殖技術,魚類種質低溫冷凍保存技術的建立與應用,我國專屬經濟區和大陸架海洋生物資源及其棲息環境調查與評估,中國對蝦“黃海1號”新品種及其健康養殖技術體系,半滑舌鰨苗種規模化繁育及健康養殖技術開發與應用,海水鲆鰈魚類基因資源發掘及種質創制技術建立與應用等9項成果入選改革開放40周年漁業科技50項標志性成果(按入選序號先后排列),趙法箴、唐啟升、王清印等3名科學家入選改革開放40周年漁業科技突出貢獻人物(按入選序號先后排列),朱樹屏、劉恬敬、朱德山、雷霽霖等4名科學家入選改革開放40周年漁業科技紀念人物(按入選序號先后排列)。

入選改革開放40周年漁業科技50項標志性成果名單:

對蝦工廠化全人工育苗技術

該成果于1980年-1985年通過中國水產科學研究院黃海水產研究所完成,曾獲國家科技進步一等獎,第一完成人為中國工程院院士趙法箴。該項目攻克了4項對蝦工廠化全人工育苗的重大關鍵技術,首次解決了親蝦培育技術,使苗種親蝦來源得到了保證;掌握了人工創造良好育苗水質條件的理論依據和控制方法,為對蝦幼體的順利發育提供了條件;篩選出適宜對蝦幼體各發育階段的動植物性餌料和人工餌料,提高了對蝦人工育苗的出苗率;提出了適合對蝦工廠化育苗的應用設備,制定了對蝦工廠化全人工育苗操作規程,并在我國沿海各省市全面推廣應用。該成果從根本上改變了我國長期依賴捕撈天然蝦苗養殖的局面,使我國的對蝦養殖產量從1978年450噸增至1988年20萬噸,成為對蝦人工育苗和養殖產量最高的世界第一養蝦大國。同時為沿海省市培養千名育苗技術人員,1980-1984年共育對蝦苗166億尾,產值達2490萬元,共養殖對蝦3.9萬噸,產值達1.95億元,出口13000噸,創匯6500萬美元。

鳀魚資源、漁場調查及鳀魚變水層拖網捕撈技術研究

該成果于1986年-1990年通過中國水產科學研究院黃海水產研究所等單位共同協作完成,曾獲國家科技進步一等獎,第一完成人為朱德山研究員。該項目首次成功地用聲學方法評估了黃、東海鳀魚資源量和可捕量,查明了黃、東海鳀魚漁業生物學特征、洄游分布規律及漁場海洋學特征。設計了性能優良的四片式、六片式變水層雙拖網,建立了一整套網位控制及瞄準捕撈技術。黃、東海鳀魚資源的開發,為企業和國家利稅余1.5億元,增加產值近7億元。養殖出口對蝦8萬噸,減少魚粉進口用匯余5000萬美元。鳀魚的開發減輕了黃、東海的捕撈壓力,對恢復黃、東海已衰退的底層魚類資源產生了積極的影響。

大菱鲆的引種和苗種生產技術的研究

該成果于1992年-2001年通過中國水產科學研究院黃海水產研究所、蓬萊市魚類養殖試驗場等單位共同協作完成,曾獲國家科技進步二等獎,第一完成人為中國工程院院士雷霽霖。該項目經過7年科技攻關,3年推廣應用,解決了采卵難、白化率高、成活率低等技術難點,在馴化、養成、親魚培育、苗種生產、營養飼料、病害防治和基礎研究等方面取得了系列研究成果,創建了符合國情的工廠化養殖模式。大菱鲆養殖業在我國北方迅猛發展成為年產值達20多億元的大產業。對我國北方沿海,乃至全國沿海產生了十分巨大的影響和社會效益。大菱鲆養殖產業的出現有效地擴大了農村就業渠道,活躍了農村經濟,增強了農村致富奔小康的活力。

海灣系統養殖容量與規模化健康養殖技術

該成果于1993年-2004年由中國水產科學研究院黃海水產研究所、榮成市水產科學技術研究所、萊州市水產研究所共同協作完成,曾獲國家科技進步二等獎,第一完成人為唐啟升院士。該項目針對我國淺海水域中出現的超負荷養殖、養殖品種質量和養殖經濟效益下降等問題,提出了大型藻類和濾食性貝類養殖容量評估指標與技術,建立了主要養殖貝類和附著生物不同季節的能量需求的測定技術,首次提出了半封閉養殖水域和開放式海水養殖水域的多參數養殖容量評估技術,研究成果填補了我國關于養殖容量研究領域的空白,其中藻類養殖容量研究填補了國際空白。成果推廣應用后,累計新增產值92193萬元,利稅45347萬元。國內外發表論文63篇,培養研究生17人。

魚類種質低溫冷凍保存技術的建立與應用

該成果于1984年-2005年通過中國水產科學研究院黃海水產研究所、長江水產研究所和中國海洋大學等單位共同協作完成,曾獲2006國家技術發明二等獎,第一完成人為陳松林研究員。該成果建立了在細胞、精子、胚胎3個層次保存魚類種質的技術體系:發明了魚類精子冷凍保存的實用化技術,建立了30種魚類精子冷凍庫;發明了魚類胚胎玻璃化冷凍技術,在國際上率先攻克魚類胚胎超低溫玻璃化冷凍保存的技術難關;發明海水魚胚胎干細胞培養方法,建立魚類細胞系18個。發表論文90篇,SCI論文22篇,授權發明專利4項;出版專著1部。 魚類精子冷凍技術在全國進行了推廣應用,累計產生20多億元的直接或間接經濟效益;將我國魚類種質保存研究提升至國際領先行列,推動了魚類低溫生物學、種質資源庫建設和遺傳育種等發展,社會效益顯著。

我國專屬經濟區和大陸架海洋生物資源及其棲息環境調查與評估研究

該成果于1996年-2005年通過中國水產科學研究院黃海水產研究所等單位共同協作完成,曾獲國家科技進步二等獎,第一完成人為中國工程院院士唐啟升。該項目對我國專屬經濟區和大陸架進行了全水層生物資源和棲息環境綜合調查,建立了先進的地理信息系統,繪制了豐富的生物資源及環境技術圖件,全面、系統地評估了渤、黃、東、南海生物資源、棲息環境及其變動趨勢。項目成果為我國海洋生物資源養護、漁業發展新模式探索和實現生態系統水平的漁業管理提供了重要、翔實的基礎資料。為中韓、中日和中越漁業談判、中越北部灣劃界及東-黃海劃界方案研究提供了科學依據,為國家維護海洋權益做出了重要貢獻。

中國對蝦“黃海1號”新品種及其健康養殖技術體系

該成果于1996年-2006年通過中國水產科學研究院黃海水產研究所完成,曾獲國家技術發明二等獎,第一完成人為王清印研究員。該項目填補了我國海水養殖動物遺傳育種研究的空白,培育出我國第一個人工選育的國審新品種-中國對蝦“黃海1號”,平均體長提高8.40%,體重提高26.86%;創建了中國對蝦健康養殖技術體系,使中國對蝦養殖成功率在90%以上,從仔蝦放苗到收獲期的對蝦養殖成活率達到70%。該成果獲國家水產新品種證書1項,授權國家發明專利7項,發表論文107篇,形成國家標準1項,行業標準1項。在該成果的實施帶動下,建設國家級中國對蝦遺傳育種中心1個,國家級中國對蝦原良種場3個,對蝦工廠化無公害養殖試驗示范基地5個。2000-2006年中國對蝦“黃海1號”在山東、河北、遼寧、江蘇等主養區累計推廣養殖面積超過15萬畝,產值超過10億元。

半滑舌鰨苗種規模化繁育及健康養殖技術開發與應用

該成果于2000年-2009年由中國水產科學研究院黃海水產研究所、萊州明波水產有限公司、海陽市黃海水產有限公司等單位共同完成,曾獲國家科技進步二等獎,第一完成人為柳學周研究員。該項目攻克了半滑舌鰨繁育發育生物學、生殖內分泌機制、環境生態學、消化與營養生理、種質與性別鑒定等方面的多項關鍵科學問題,提出了親魚生殖調控、全人工育苗、轉季節育苗、餌料投喂策略、遺傳性別鑒定等系列技術方法,制定技術規范4項,創建了大規模苗種繁育和高效節能養殖技術體系,推動了我國鰨科魚類增養殖產業發展。在全國沿海推廣養殖半滑舌鰨,年產量達1萬噸,年直接經濟效益達15億元,取得了顯著效益。發表論文64篇,專著1部,專利6項。

海水鲆鰈魚類基因資源發掘及種質創制技術建立與應用

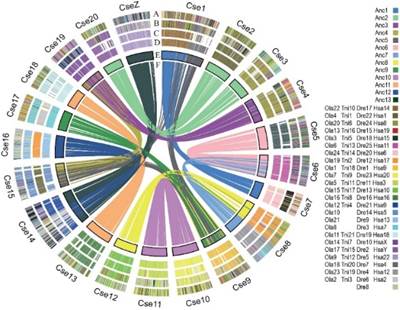

該成果于2002年-2014年通過中國水產科學研究院黃海水產研究所、北戴河中心實驗站等單位共同協作完成,獲2014國家技術發明二等獎,第一完成人為陳松林研究員。該項目繪制世界第一種鰈形目魚類、我國第一種魚類-半滑舌鰨全基因組精細圖譜;發明性別特異微衛星標記,攻克WW超雌魚鑒定的技術難題;發現Dmrt1是雄性決定基因;發明高雌苗種制種技術,解決了生理雌魚比例過低的難題;建立牙鲆高產抗病良種選育和全雌育種技術體系,創制出“鲆優1號”和“北鲆1號”新品種2個,生長提高25%、成活率提高20%。發表論文145篇,特別是在Nature Genetics發表我國漁業領域首篇論文。授權發明專利18項,出版專著1部。牙鲆新品種和舌鰨高雌苗種制種技術推廣后產生直接或間接經濟效益69億元;將鲆鰈魚類基因組和性別調控機制研究提升至國際領先水平,推動了海水魚類種業科技進步,社會效益巨大。

入選改革開放40周年漁業科技突出貢獻人物名單

趙法箴:

趙法箴,男,漢族,1935年5月生,山東萊州人,無黨派人士,水產養殖學家,中國工程院院士,中國水產科學研究院黃海水產研究所名譽所長,終身研究員。曾任教育部海水養殖重點實驗室學術委員會主任。

主要從事對蝦實驗生態及科學技術研究,他參與研究了中國對蝦早期發育生物學和生態學特征,為突破對蝦全人工育苗技術奠定了理論基礎;率領科研團隊創立了中國對蝦工廠化全人工育苗技術體系,為我國對蝦養殖種業的發展提供了技術支撐;提出了一套適合我國國情的對蝦養殖生產工藝,推動了對蝦養殖產業的發展,為我國成為世界第一養蝦大國做出突出貢獻。曾任全國海洋資源研究開發保護專家組成員,曾獲世界知識產權組織金獎、國家科學技術進步一等獎。山東省第五屆人大代表,第七至第十屆全國政協委員。

唐啟升:

唐啟升,男,漢族,1943年12月生,遼寧大連人,中共黨員,現任中國水產科學研究院/黃海水產研究所名譽院/所長,研究員,中國工程院院士。曾兩任國家重點基礎研究發展(973)計劃項目首席科學家。

長期從事海洋生物資源開發與可持續利用研究,開拓中國海洋生態系統動力學和大海洋生態系研究,為中國漁業科學與海洋科學多學科交叉和生態系統水平海洋管理基礎研究進入世界先進行列做出突出貢獻。在漁業生物學、資源增殖與管理、遠洋漁業、養殖生態等方面有多項創新性研究,提出“實施海洋強國戰略”、“把海洋漁業提升為戰略產業”等院士專家建議9項,促成《中國水生生物資源養護行動綱要》等國家文件發布。發表論著350余篇冊。

曾任中國科協副主席、北太平洋海洋科學組織(PICES)科學局成員兼漁業科學委員會主席。“我國專屬經濟區和大陸架海洋生物資源及其棲息環境調查與評估” 等4項成果先后獲國家科學技術進步獎勵,榮獲國家中青年突出貢獻專家、優秀回國留學人員、何梁何利科學與技術進步獎、全國杰出專業技術人才獎、山東省科學技術最高獎、新中國成立60周年“三農”模范人物等榮譽稱號24項。

王清印:

王清印,男,漢族,1952年8月生,山東菏澤人,中共黨員,海水養殖生物遺傳育種學家,中國水產學會理事長。長期從事海水養殖生物的遺傳育種、繁殖和發育生物學、海洋生物技術等研究工作。先后主持國家攀登計劃B專題、國家重大科技規劃(973計劃)課題、國家海洋863計劃課題、國家科技攻關專題以及省部級課題等多項。在對蝦受精和發育的基礎生物學研究、中國對蝦抗逆新品種選育、對蝦健康養殖技術、扇貝三倍體技術研究等方面取得顯著成績。多方面成果處于國內領先或先進水平,是國內同一學科有影響的學科帶頭人。農業部有突出貢獻中青年專家,連續兩屆被評選為青島市拔尖人才,青島市勞動模范,中國水產科學研究院重點研究領域首席科學家,享受政府特殊津貼,2004年被授予山東省富民興魯勞動獎章,2004年榮獲國家973計劃先進個人稱號。已用中英文在國內外學術刊物上發表論文報告100余篇,合著“對蝦繁殖和發育生物學”等專著5本。主持的“中國對蝦‘黃海1號’新品種及其健康養殖技術體系”研究成果獲2007年度國家技術發明二等獎,獲國務院特貼、全國優秀科技工作者、農業部有突出貢獻中青年專家、山東省先進工作者等榮譽稱號。2014年獲光華工程科技獎。

入選改革開放40周年漁業科技紀念人物名單

朱樹屏:

朱樹屏,字錦庭,1907年4月1日出生,山東省昌邑縣北孟鄉人。教育家,世界著名海洋生態學家、海洋化學家、浮游生物學家、水產學家,世界浮游生物試驗生態學領域的先驅,中國海洋生態學、海洋化學的奠基者;中國水產學、湖沼學的奠基者之一。1934年畢業于南京中央大學,1938年考取中英庚款公費留英,1941年獲英國劍橋大學哲學博士學位。歷任英國普利茅海洋研究所、英國淡水生物研究所研究員;英國淡水生物學會水產化學部、浮游生物部二部主任。1946年任美國伍茲霍爾海洋研究所高級研究員、藻類研究室主任。回國后相繼任云南大學教授、中央研究院動物所研究員,山東大學教授兼水產系首任系主任,中國科學院海洋生物研究室研究員,黃海水產研究所所長。國家科委水產組副組長、海洋組成員。首屆中國水產學會副理事長,中國海洋湖沼學會副理事長兼秘書長。第三、四屆全國政協委員,青島市政協副主席。

他發明的“朱氏培養液”是至今國際上仍廣泛應用的經典配方,“朱氏人工海水”為國際首創,是人工海水研究史上的里程碑。他所創造的一系列浮游植物純培養技術和方法至今也仍在國際上廣泛應用。他兩獲英國海洋生物學會“雷蘭克斯特研究獎位”(Ray Lankester Investigatorship)成為唯一獲此殊榮的中國科學家。他是中國海洋湖沼學會和中國水產學會的主要發起、組織和創辦者之一。他首倡并開創了中國海洋農牧化科學事業。他參與組織、領導了中國歷次海洋海洋綜合調查。發明了居世界領先的“海帶自然光育苗法”,成為中國唯一的海帶育苗生產方法,獲全國科學大會獎。他完成海帶施肥、南移課題,獲省、部級獎。他領導、主持完成了紫菜人工育苗與養殖重大課題,獲全國科學大會獎;他組織、領導了對蝦生活史、人工孵化育苗、養殖以及魚類、貝類的人工育苗與養殖技術的重大課題,開創了中國對蝦、海帶、紫菜、魚類、貝類的人工養殖事業。他編制了《渤、黃、東海漁撈海圖》,獲中國科學院重大成果獎。他撰寫了中國首部《湖沼學》論著,在國內首次講授海洋化學、水質學和湖沼學課程,在國海洋化學及湖沼學領域進行了開拓性的卓有成效的研究。他多次代表國家出國進行研究工作、參加國際科學談判及學術交流合作,為祖國爭得了榮譽,多次受到周恩來總理的接見與國家表彰。他在海洋生態、海洋化學、海洋水產、浮游生物、湖沼學等諸多科研領域里完成了40多項重大課題的研究、屢獲國家級獎勵及表彰。他主編了世界上唯一一部8國文字(拉、俄、中、朝、越、蒙、日、英)的《太平洋西部經濟魚類名稱對照手冊》。他執筆了我國12年科技規劃(1956-1967)與10年科技規劃(1963-1976)水產及海洋項目。創建了我國第一個大學本科水產系—山東大學水產系,并為創建全國綜合性水產研究所—黃海水產研究所作了一系列奠基性工作和貢獻,培養了一大批已成為院士、教授、研究員的新中國第一代海洋及水產高級科技人才,為我國海洋及水產科學的發展做出了杰出的貢獻。

文革中慘遭四人幫迫害,1972年病重,周恩來總理獲悉后立即指示:“聽說樹屏同志病了,請認真治療”。1976年7月2日,逝世于上海中山醫院。

1978年6月,中央為朱樹屏徹底平反昭雪。

劉恬敬:

劉恬敬,男,漢族,1922年4月生,安徽省來安縣人,中共黨員,海藻生態和養殖學家。曾任黃海水產研究所所長、中國水產學會副理事長,1991年起,享受國務院政府特殊津貼。

劉恬敬長期從事海藻生態與海藻養殖科技工作,先后主持并參加海帶自然光育苗、新品種選育、施肥養殖、養殖地帶南移,以及紫菜育苗、養殖及病害防治等多項研究,為發展我國海帶和紫菜養殖業作出了貢獻。1972-1978年,劉恬敬主持了“江蘇省呂泗低鹽海區條斑紫菜育苗養殖研究”獲得成功,并先后取得“條斑紫菜大面積高產試驗”、“條斑紫菜病原因與防治”等重大科技成果。1981-1985年,劉恬敬擔任“全國對蝦養殖科技攻關領導小組”組長,組織領導全國對蝦人工育苗養殖高產與人工配合餌料的科技攻關工作,成就顯著。晚年引進墨西哥巨藻,進行人工育苗與沉繩養殖,獲得成功。發表了《海帶移植浙江近海的生長發育研究》、《巨藻引進與人工育苗》、《中國壇紫菜人工增殖的研究》等40多篇論文和《海帶施肥研究》等論著。《壇紫菜人工養殖的研究》、《海帶人工養殖研究》、《59-1高產海帶新品種》三項成果分獲1978年全國科學大會獎。

朱德山:

朱德山,男,漢族,1931年12月生,黑龍江省寧安縣人,中共黨員,研究員。曾任中國水產科學研究院黃海水產研究所資源室主任。

長期從事漁業資源研究,主持國家“七五”科技項目攻關“鳀魚資源漁場調查及變水層拖網捕撈技術研究”,在我國首次用聲學方法評估出黃、東海鳀魚資源量400萬噸,年可捕量50萬噸,查明鳀魚的行動規律,提出了捕撈鳀魚的最佳漁法,為我國漁業開發了新捕撈對象。取得顯著經濟、社會和生態效益。曾擔任聯合國FAO漁業司顧問,曾獲國家科技進步一等獎,山東省優秀科技工作者,享受國務院政府特殊津貼。

雷霽霖:

雷霽霖,男,畬族,1935 年5月生,福建省寧化縣人,中共黨員,生前任中國水產科學研究院首席科學家,中國水產學會顧問,中國海洋大學和廈門大學等兼職教授、博士生導師,發起成立中國水產學會魚類工業化養殖研究會,任青島市大菱鲆養殖協會會長等職,是我國著名的海水魚類養殖學家、我國海水魚類增養殖理論與技術的主要奠基人之一, “大菱鲆之父”。

主要從事海水魚類增養殖研究。上世紀60年代,率先突破梭魚人工繁育技術,探索了多種海水魚類育苗理論與技術,這是中國海水魚類工廠化育苗獲得成功的最早記錄;70年代,首創可控性強、全程式工廠化育苗育苗公益,實現了牙鲆、真鯛、黑鯛、河鲀和黃姑魚等經濟魚類苗種的規模化繁育生產,顯著提高了我國海水魚類工廠化育苗的整體水平;80年代,成功構建起海水魚類全人工苗種系統培育工藝和技術體系,將鲆、鯛、鲀等魚類的育苗技術提高到規模化的生產水平,北方網箱養殖和放流增殖獲開創性成果;90年代,創建國際先進水平的真鯛工廠化育苗技術新體系和新工藝,并突破了海水魚類人工苗種的規模化增殖放流技術,將我國的海水魚類人工育苗和放流增殖技術推進到國際先進行列。1992年,首次將“大菱鲆”(多寶魚)引進我國,首創并推廣了 “溫室大棚+深井海水”工廠化養殖模式,其后通過“陸海接力”“南北接力”等技術,使我國的大菱鲆工廠化養殖迅速發展成為年產量5萬多噸、年產值逾40億元的工廠化養殖大產業,建樹起舉世矚目的“一魚一產業”開發樣板,有力地推動了我國海水養殖第四次產業化浪潮的形成,為“三農”經濟在沿海的高速發展作出了重要貢獻。相繼主持和完成 “國際合作”“國家攻關”“攀登計劃”“國家自然科學基金”等多項重大項目,發表論文200余篇,出版了《海水魚類養殖理論與技術》等專著和合著20余部,先后獲國家科技進步二等獎2項、杜邦科技創新獎、何梁何利基金科學與技術創新獎及省部級科技獎多項;榮獲山東省“科技興農功勛科學家”等多項稱號;2011年榮登中宣部、中央文明辦“中國好人榜”,當選“敬業奉獻身邊好人”。